Twitter×ブログ運用をしているくもここ(@kumo_koko)です🐰✨

こちら、世界で100万部の大ベストセラーの本です。

聞いたこと、見たことある方も多いんじゃないでしょうか?

世界は少しづつ良くなっている

データにもとづき事実を知ってほしいという、著者の切なる願いが込められた魂のこもった本です。

あなたも「ほんとう」の知識をアップデートしませんか?

おおまかな要約はどこか別のページにお任せして、くもここの感じたことをメインに書いていきたいと思います。

ではではスタート🎵

FACTFULNESS(ファクトフルネス)とは

ファクトフルネスとは――データや事実にもとづき、世界を読み解く習慣。

FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

なんだか難しそうですが、ちゃんとしたデータを見て判断しようねってことのようです。

著者ハンス・ロンダリングさんはどんな人?

国境なき医師団の方です。

自分の目で色んな国を実際に見たことがこの本を作るきっかけになっているようです。

サーカスに憧れていて剣飲みの達人という、ちょっと変わった方のようです。

冒頭だけでも読んでみてください

電子書籍の試し読みできる部分だけでも見る価値があります。

まずはページを開いてみて、続きも読みたくなったら購入でも遅くないと思います。

このページを読んだ後でも今こちらからでも、ぜひぜひ試し読みしてみて下さい。

はじめに出されるクイズ

まずはじめに、多くの人が考えていることを否定するところから話が始まっていきます。

読むからにはぜひ、紙とペン(メモれる媒体を持って)挑んでほしいです。

この手のクイズやテストは流し読みしてしまうと、本当は自分がどう思っていたのか分かりにくくなってしまいます。

3択で13問なので難しい話ではありません。

私も流し読みしたい気持ちをぐっとこらえて挑戦してみました。

半分くらいしか正解できていませんでした。

ある程度この本の内容を事前に知っていると、

きっとこういった回答なんだろう・・・

と憶測で正解してしまうところもあります笑。

でもそれでも全問正解は決してできないと思います。

どこが自分の勘違いしていたところなのかわかっておくこと。

その後の話を読んでいくにあたって発見が多いですよ😊

4つの所得レベルごとの暮らしを表す写真

本の中でも度々登場してきます。

まず、4つの所得レベルに分けるという客観性が素敵ポイントです。

著者も述べている通り、どうしても世間で報じられるのは「レベル1」の最も貧困層のことばかり。

例えば、移動手段でレベルによる違いが表現されています。

| レベル1 | 素足 |

| レベル2 | 自転車 |

| レベル3 | バイク |

| レベル4 | 車 |

レベル1とは移動手段が自分の足しかないような地域の人の事です。

日本は現在一番上のレベル4に該当している人が多いと思います。

でも、レベル1とレベル4の間にレベル2とレベル3があることを忘れがちだという話です。

そして多くの国で、レベル1だった国がレベル2になったり、レベル2だった国がレベル3になったりしているということがデータで示されています。

世界の話をしているとちょっと縁遠い気がしてしまいますが、なんでもそうです。

例えば、地震があっても一番被害を受けたところが報じられる。

復旧していないところばかり報じる。

私が3.11の時に住んでいた浦安市などは、いつの間にやら跡形もなくきれいな街に戻っています。

当時、液状化がひどく下水がなかなか復旧しませんでした。

ああもうここには住めない・・・と思って引っ越ししました。

好きな街だったけど、仕方ないと諦めました。

それが10年もしないうちに、また住みたい街ランキングにランクインするようになっているではありませんか!

当時の事を覚えている人も、どんどん少なくなっていくでしょう。

いつまでも被災地でいるわけではなく、報じられていないものの各所復旧しているんだと思います。

もちろん今でも福島に帰れない人はいるし、それは間違った事実ではないけれど、そんな地域ばかりではないよという話です。

ちょっと違うかもしれませんが、

この本でいっていることと共通するところもあるな、と思いました。

報じられないものは受動的な人には決して伝わらない。

この本では、そんなドラマチックな報道に疑問を投げかけています。

自分でデータを取りに行く気持ちがあれば、

自分でデータを読み解く力があれば、

少し冷静な見方ができるんじゃないかな。

一番印象的だった話

子供の出生率と生活レベルの関係

明治、大正、昭和初期のころの日本では、兄弟が5人以上いるのも当たり前だったと思います。

そこからどんどん一人の女性当たりが産む子供の人数が減ってきて、今では3人でも多いねと言われる世の中です。

当時の日本と同じように、子供が多いのがアフリカなどのレベル1の国です。

レベルが2,3,4と上がっていくに従って、子供を産む数が減ってくるそうです。

この本では人の話で語られていますが、動物も植物も実は同じですよね。

死亡率と出生率には大まかに関係があると思います。

たくさん産んでも死んでしまう生き物はたくさん産みます。

動物だったら、マンボウがたくさんの卵を産むことで有名です。

2億以上の卵を1回で産むようですよ。

でも鳥はさすがにそこまでの数を一度には産みません。

哺乳類でも猿やチンパンジーレベルになると、ヒトとさほど変わらない数しか産みません。

大雑把な説明ですが、人間の生活レベルの違いと似ているような気がしました。

日本の昔から今にかけて出生率が減少したこと

今レベル1の国と比べて、レベル4の国の出生率が少ないこと

なんだか全部相関がありそうです。

生物を学んで薄っすら思っていたことがこの本に書かれていて、衝撃でした。

—–蛇足

1点気になったのは、レベルが上がるにつれて出生率が減ることが良いことのように語られていたことです。

産む人数が減って1人にお金をかけるようにシフトしていくようです。

別に、レベル4の国でたくさん子供がいてもいいじゃないか!(個人の意見です笑)

いくつものデータにまつわる話が登場してきます。

私が一番印象的だったのがここだったので取り上げてみましたが、もちろん人によって興味のある分野は違ってくると思います。

全編読めば、どこかしら気になるポイントはあると思いますよ。

この本のおすすめ活用法

せっかくデータにもとづく本なのです。

この先、データを見た時に何を意図して作られたデータなのか、まで考えてみるところまでがこの本を読む意義だと思います。

ふーん、そうなんだ~

で終わってしまうのはもったいないです。

この本に載っているデータ以外でも、例えばニュースで報じられている事が本当に懸念すべき事項なのかどうかなど、自分で考えるようになることがこの本を読んだ後のゴールなんじゃないかと思います。

一人で考えるのも良いですが、家族で話してみるなんていうのも良いかもしれませんね。

データは、結構見せ方によって誤解を生むものです。

例えば、栄養ドリンクで1,000mg配合というと、たくさんあるような気がしますが、1gと言われると少ないような印象を受けます。

グラフも同じ。

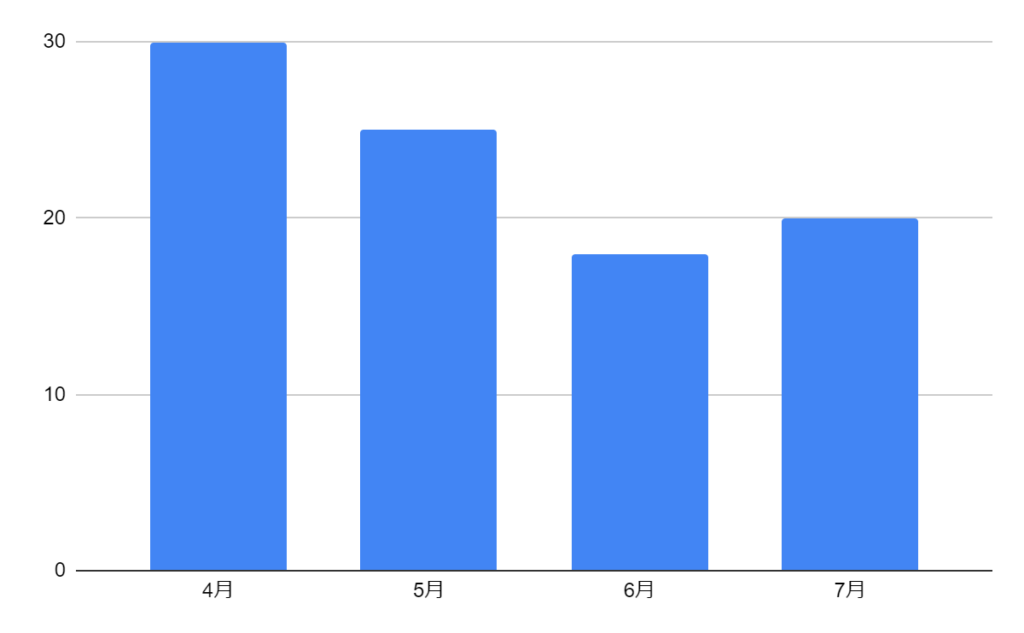

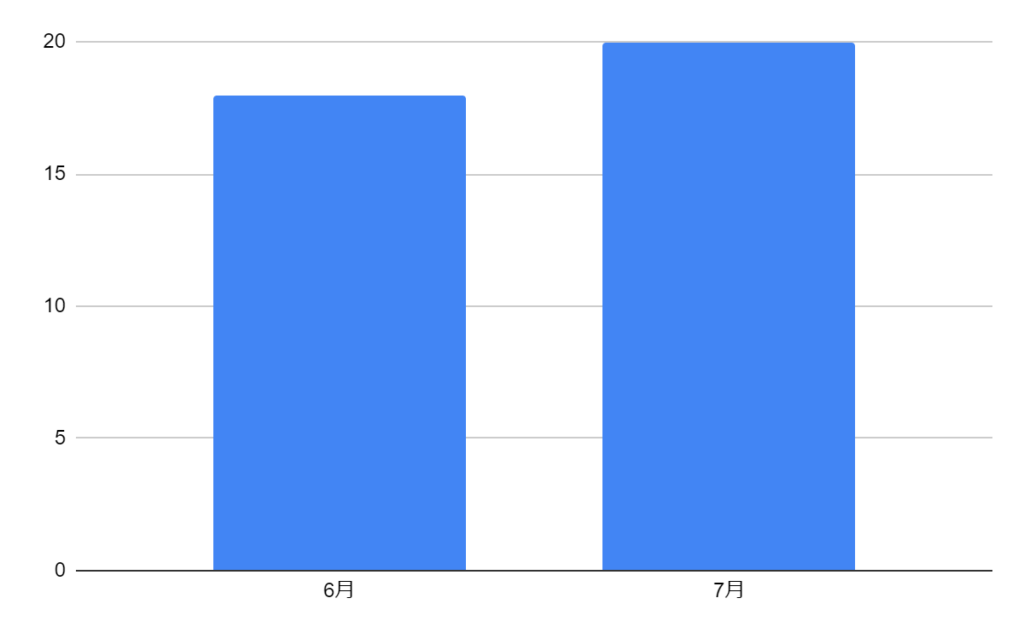

例えば、こんな右肩下がり気味のグラフがあったとします。

この場合、6,7月だけを切り取ると、あら不思議、右肩上がりのグラフのできあがり、なんです。

世の中を疑ってみる。

大事なことですね。

まとめ

この本で感じてほしいのは、とにかく

世界は悪い事ばかりではない、

大きく見れば良い方向に向かっているんだ

ということです。

そして更に読むだけでなく、何かニュースを見た時にそのデータを読み解く力を手に入れる。

本を読むという行為を越えてほしいです。

この本にはその力があると思います。

あなたも、この本を読んでいない人より一皮むけた思考になってみましょう!

こちらの記事では、おすすめのビジネス書をまとめてあります。

kindle unlimitedでまとめてありますが、各々普通に入手することも可能です。

ビジネス書と言ってもジャンルは幅広いですよね。

良ければ参考にしてください。

OK?🐇✨

にほんブログ村

コメント